【※この記事は広告記事です PR】

「デザインは妥協したくない。でも、地震の多い日本で安全性も重視したい」

そんな声に応えるのが、耐震性能とデザイン性を両立した家づくりです。

本記事では、地震に強い家を建てたい方に向けて、

構造計算の重要性・素材の選び方・長期優良住宅の基準や取得メリットを徹底解説します。

見た目の美しさだけでなく、長く安心して暮らせる「中身も強い家」を目指すための情報が詰まっています。

コンテンツ

1. 耐震×デザインの家づくりは両立できる時代に

かつては、「耐震を優先するとデザイン性が落ちる」「デザインにこだわると耐震性が不安」というトレードオフがありました。

しかし現在では、技術の進歩・設計の自由度・建材の多様化により、

耐震性と美しいデザインは両立が可能になっています。

ポイントは、「見た目の前に構造」「見えない部分こそ本気で設計する」という視点を持つことです。

2. 構造計算の重要性|家の強さは「数値」で証明できる

そもそも構造計算とは?

構造計算とは、地震・風・雪などの外力に対して、建物がどの程度の力に耐えられるかを数値で証明する設計手法です。

多くの木造2階建て住宅では、法律上「構造計算が義務ではない」ため、

簡易な「壁量計算」だけで設計されているケースが多数存在します。

耐震性にこだわるなら「許容応力度計算」は必須!

本気で安全性を追求するなら、「許容応力度計算」という詳細な構造計算を行うのがおすすめです。

| 計算方法 | 特徴 | 対象 |

|---|---|---|

| 壁量計算 | 簡易的。壁の量で耐震性を判断 | 木造2階建て以下(多くの一般住宅) |

| 許容応力度計算 | 構造材一本一本にかかる力を数値で検証 | 高耐震住宅・長期優良住宅・ZEH住宅など |

許容応力度計算のメリット

-

耐震等級3(最高ランク)の取得が可能

-

地震保険の割引対象になることがある

-

設計者や施工者のスキルの差が出やすく、信頼できる業者を見極める指標にもなる

3. 耐震とデザインを両立する素材と工法選び

木造でも耐震性は確保できる!

「鉄筋コンクリートじゃないと地震に弱いのでは?」と思われがちですが、

近年の木造住宅も、構造計算と適切な素材選びによって高耐震化が可能です。

構造素材の選び方

■ 構造用集成材

-

木材を積層接着した素材で、反り・割れが少ない

-

強度が安定しており、構造計算しやすい

-

大開口や吹き抜けなどのデザイン要素との相性も良好

■ 鉄骨+木造のハイブリッド構造

-

1階を鉄骨、2階を木造にすることで強度とコストのバランスを取る

-

インナーガレージ付きの住宅や、大開口・大空間リビングにも対応可能

■ 耐震補強金物・制震ダンパー

-

柱や梁に接合金物を追加することで、地震時のズレや倒壊リスクを軽減

-

制震ダンパーは、揺れを吸収・分散し、繰り返し地震にも強い家に

4. 長期優良住宅という安心の指標を知る

「長期優良住宅」とは、国が定める性能基準を満たした長持ちする住宅のことです。

長期優良住宅の主な認定基準

| 分野 | 内容 |

|---|---|

| 耐震性 | 耐震等級2以上(できれば3) |

| 劣化対策 | 構造躯体が75〜90年以上もつ対策 |

| 維持管理性 | 配管のメンテナンスがしやすい構造 |

| 省エネルギー性 | 断熱性能が一定以上あること(UA値) |

| 可変性 | 間取りの変更がしやすい設計 |

| バリアフリー性 | 高齢化にも対応できる構造 |

| 居住環境・住戸面積 | 地域との調和や一定面積の確保 |

長期優良住宅のメリット

-

補助金の対象になりやすい(地域型住宅グリーン化事業など)

-

登録免許税・固定資産税・不動産取得税の減税優遇

-

住宅ローン金利の優遇(フラット35S等)

-

資産価値が落ちにくい

-

中古住宅市場でも評価されやすい

5. デザイン性を高める際に気をつけたいポイント

デザインにこだわりたい場合でも、以下の点を押さえて設計すれば、耐震性と両立が可能です。

大開口や吹き抜けを設けるときの注意点

-

開口部が多くなると、構造強度が下がるため耐力壁の配置を工夫する

-

柱や梁を太くしたり、耐震パネルで補強することが必要

吹き抜けリビングの構造工夫

-

吹き抜け部分に梁補強や構造用金物を活用する

-

上部にブレース(筋交い)や火打ち梁を取り入れて揺れに強くする

スタイリッシュな外観 vs 耐震バランス

-

偏った形状や過度な凹凸は、地震時にねじれが生じやすい

-

見た目と構造のバランスをとるために、構造計算+設計士の経験値が重要

6. 耐震・デザイン・資産価値を高めるための実践ステップ

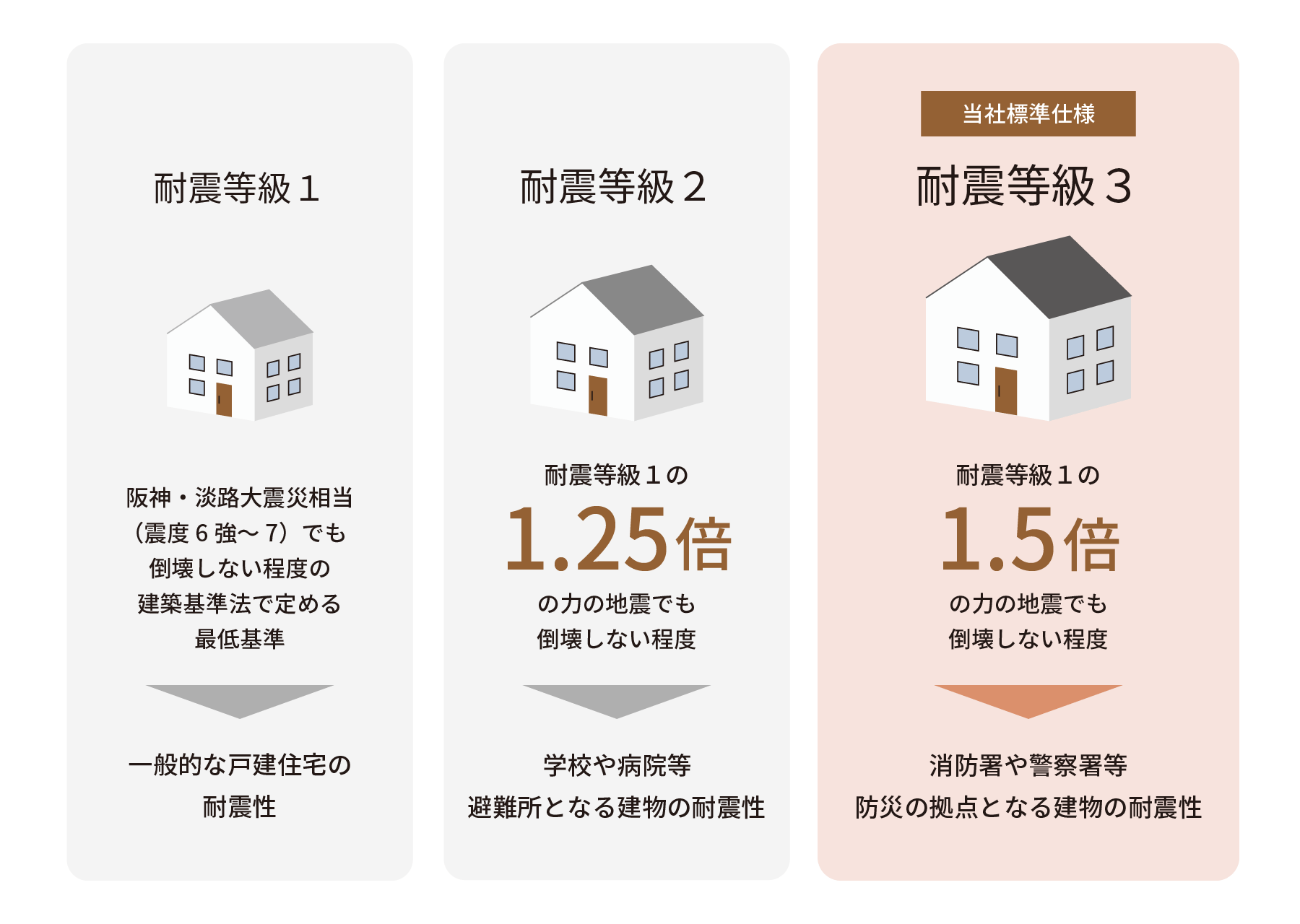

ステップ1|耐震等級3を目指す

→ 法律上の最低基準は等級1。地震に強い家は「等級3」が目安

ステップ2|構造計算は「任意でも実施」が鉄則

→ 義務でなくても、許容応力度計算を依頼するのがプロの家づくり

ステップ3|建築士・工務店の選び方

→「構造とデザイン、両方を理解している設計士」に依頼すること

→ 「長期優良住宅の申請経験」が豊富な業者を選ぶ

ステップ4|素材・設備を自分でも調べておく

→ 見た目だけでなく、「構造材や金物の仕様」まで質問できると信頼されます

まとめ|“見えない安心”を土台に、“見える美しさ”を重ねる家づくりを

地震の多い日本において、耐震性は命を守る根幹です。

同時に、住まいは「帰る場所」であり「愛着の持てる空間」であってほしい。

つまり、「安全性」と「デザイン性」はどちらも必要不可欠な要素です。

✔ 最後にチェックしたいこと

-

□ 耐震等級3の取得を前提にしているか?

-

□ 許容応力度計算を実施しているか?

-

□ 長期優良住宅の申請を検討しているか?

-

□ デザインと構造のバランスを理解してくれる設計士と出会えているか?